中建国际设计顾问有限公司电气总工程师 李炳华::PEOPLE|角::栏目专访|中国照明网

-

“照明设计师应该先生存,再寻求突破,后必须独立,不独立的话会出现很多的问题,尽管独立操作是一个很漫长的道路。”

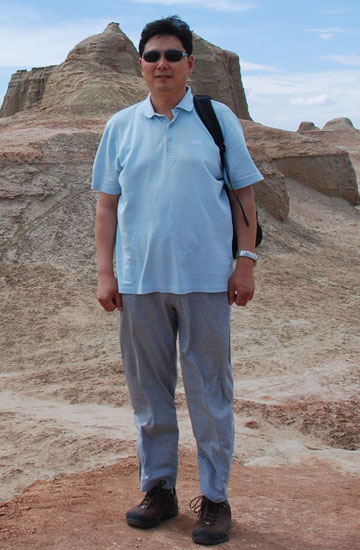

本期“角”:专访中建国际设计顾问有限公司电气总工程师

李炳华

/林银桂

他,现任中建国际设计顾问有限公司(CCDI集团)电气总工程师、设计副总裁,教授级高级工程师、国家注册电气工程师、高级照明设计师。同时,兼任北京市建筑工程学院客座教授、硕士研究生导师。2008年北京奥运会主体育场——鸟巢、拳击训练馆的电气总负责人,以及深圳世界大学生运动会游泳馆机电总负责人。如此的他,当年毕业却是在没有任何的职业规划下与“照明”结下的不解之缘。这一路上怀着对照明的困惑、探索、改进,成功的走向了“照明”的独立突破之路。这就是我们本期的“角”——李炳华

-

入行机缘

第一次了解到以前有所陌生的“照明”

“80年代中期,照明设计并没有系统的细分出来,而是包括在电气设计的工作当中,那时大学毕业后,没有任何的职业规划或者人生规划,就进入到这个行业”从此,李炳华便与照明行业结下了不解之缘。

大学毕业后的李炳华被分配到国防科工委工程设计研究院(现总装备部工程设计研究总院)从事建筑电气设计工作,经过实践工作后发现,与他想象的不太一样,那时候由于我国对照明设计这一行业的重视程度不足,造成了大部分大学院校都没有专门开设相对系统的照明课程,从而造成了我国照明从业者对这相关的系统知识严重缺乏,这对于初入社会工作的李炳华也不例外,面对着工作必须用到的知识和技术的空白,李炳华遭遇到了他工作道路上的第一个瓶颈。

那么这些知识和技术的空白,该如何填补呢?李炳华表示主要通过自学和参加中国照明学会开展的照明培训班课程进修自己的照明知识,通过了一系列的系统学习,与同事之间的交流互进,这让踏入工作岗位上的李炳华,第一次了解到他过往有所陌生的“照明”。

从李炳华现在的观点来看,80年代的照明设计是一个技术含量不是很高、并且显得相当陌生的行业。怎么说呢?“那时候一个灯泡、一个开关加上必须的电线就满足了我们的基本照明,尽管理论方面的知识比较多,但是没有讲究太多的艺术设计或者照明技术方面的东西,从现在的角度来看,那时候照明设计仅仅停留在一个比较初级的阶段。”李炳华回想道。

-

工作探索

“照明”的第一次探索

不同的时代阶段遇到的瓶颈和迷惑都是不一样的。这对于在照明行业耕耘细作20多年的李炳华也不例外。刚踏入社会工作的时候,主要是在高校里没有学到相关照明的专业知识,这是他工作上的第一个瓶颈。

混光的困惑

而到90年代前后,李炳华遇到了他工作上的第二个困惑。这时候恰好是北京亚运会之际,他们当时在研究一项技术,名叫混光(主要是利用不同的色温和不同的显色指数混在一块)。那时候是利用了高压钠灯的高光效和金卤灯的显色指数结合一起来满足亚运会的转播要求,后来效果是实现了,但是却有那么一个困惑,到底有没必要那样子操作。这也引起了李炳华的一夜思索,到后来的结果是这项技术在北京亚运会被广泛的应用。

亮化工程的误区

到了90年代的中后期,慢慢的出现了所谓的“亮化工程”。就当时我国而言,并没有景观照明和立面照明这一分属,早期设计师主要是通过轮廓钩边的照明形式来达到建筑物表面的亮化效果,“那时候,整个照明行业就出现了这样一个误区,建筑物是一味的比“亮”,而不是比“美”了。这仅仅是满足了照明的基本需要,却忽略了建筑物本身的内涵。”李炳华回忆说到。这时候,也让他想起了那时候他主设计的一个项目——北京电力生产指挥中心。尽管当时这个项目还获得了北京市照明项目的三等奖,他现在回想起来表示,还是有很大的提升空间。

照明创作人的理性回归

新世纪初期,北京奥运会刚好申办成功,这一段时期把我国的照明事业推向了顶峰。北京奥运会的主体场馆鸟巢就是一个很典型的例子,它主要的表现形式是中国传统的窗花,背景红墙是亮的,衬托前景较暗的钢结构,这样一个具有中国文化历史内涵的场馆照明设计,不仅仅对光有所要求,更重要的是要结合建筑物本身的文化艺术进行创作,从文化的层面上挖掘灵感,从而使作品得以突破。那时候,我国很多的照明创作人理性回归,静夜思所照明设计主要追求的目标是什么,也更为的了解到了解建筑物本身的历史文化背景对于照明设计的创作是至关重要的。

北京奥运会的延续

2008年之后,可谓是北京奥运会的一个延续。从北京奥运会到上海世博会、再到广州亚运会,可以从这些主题场馆的整个照明的效果看到照明设计师们正在追求文化内涵。尽管照明设计有了一个很大程度的提升,但还是出现了一些不尽人意的地方。比如说,大多数照明设计师的一种很纯粹的设计还是受到很多因素的制约,以致创意难以实现。“其实,从观察国外的照明设计来看,他们更多的是有暗有亮,并不都是全亮的。所以,我们才说有影才能更好的把光表现出来。”李炳华如此说到。

-

行业观察

我国照明设计先天不足 后天失调

照明设计师除了先天性的不足,后天性发展也尤为缺乏。李炳华向记者说到,世界部分发达国家的照明设计师比我国更早就出现了,但他们与我国相比较而言,更具独立性。这个独立性主要是指两个方面,一是设计上的独立性,他们从事照明设计的创作,没有厂家、工程公司支持,一切行动只为效果负责任,因此,他们可以很纯粹的进行艺术创作;而是经济上的独立,这也造就了他们在选用产品的时候具有更强的自主模式。

但反观中国的照明设计师,很多都是在工程商、厂家的背景下进行设计的,这就复杂了设计师本身的设计背景,干扰了他的创作。因此,设计院不愿意在这样一个背景下进行设计,那么工程公司和厂家就自行进行照明设计,在这行为模式上。从外观的角度上来看,这涉及建筑的外观“整体美”问题,而从应用的角度上来看,设计师用电把灯点亮了,就涉及了一个“用电安全”的问题了。“从我国目前这种现状来讲,估计还会持续一段时间”李炳华说到。

从整个行业来看,除了设计师创作背景的复杂化等问题之外,李炳华认为还缺少了必要的政策上的指导,如设计内容和设计范围没有明文规定,国家没有指导性的设计收费标准和验收标准。这也间接造成了我国照明设计这一行业的某种混乱。李炳华举例说,像建筑设计,它本身就有一个明确的规定,在不同的设计阶段,设计深度是多少,设计内容是什么,要有什么样的成果,这方方面面都有明文的规定,而反观照明,大多数都是自己做自己的,没有规定、指导,这无论对行业还是客户来讲,都是极为不好的。 除了设计阶段没有明

文的规定之外,设计收费也存在着同样的问题,缺乏应有的政策指导意见。就是这一方面的空白,造成了工程公司、厂家都在某种程度上压缩照明设计师的生存空间。

从验收的角度来讲,也没有一个明确的验收标准,现在往往的做法是用电气的验收标准来验收照明方面的项目,很显然,这是不够的。比方说,景观照明,除了电气使用安全以外,对照明效果就没有一个很好的标准进行验收,基本上做了什么就是什么,后来能亮多久就是多久,验收这一环节可谓任道而重远。

-

心得体会

照明设计 有暗有亮

“谈到照明设计,我们不得不联想起两个经典的画面,一个是上海的浦西看浦东,另外一个是曼哈顿,这两个照明方式效果经常被同行的人引用交流。”李炳华开腔道。

从上海的浦西看浦东,其中包括东方明珠塔,前面就是黄浦江,大上海显得相当的五光十色。而曼哈顿的整体亮度要比大上海差很多,其次,色彩也有很大的差别,它主要使用的是内透光,自然内透,出来的灯光星星点点的,但是却没有一位照明同仁觉得它这种效果不好,从这,我们可以看到设计效果上的区别。

而更可怕的是,上海的这个照明模式作为一个模板,在我国其他的城市广泛模范学习,广州亚运也是其中一个例子,亮度比大上海有过之而无不及,现在回想一下,全世界各地有水地方的建筑,无论是珠江、黄浦江还是曼哈顿、悉尼还是芝加哥,中国的亮化工程往往就亮,但格调未必是最好的。

先求生存 再谋突破

在李炳华心目中一名合格的照明设计师所需的条件是什么呢?他如此说到:“照明设计师不仅仅要往工匠(技术型)靠,还要往建筑靠齐,这就要求我们具备多方位的知识,如了解和深入建筑方面的一些理念和做法,室内设计的结构,材料的特性,电气配件的正确使用,智能控制方面所能达到的一些效果,以及光源的属性,建筑物本身历史文化的背景等等,这些都是照明设计师必须具备的一些基础知识,总的来看,照明设计师还是蛮有挑战的。”

经过多年来的工作积累和探索,李炳华认为照明设计师必须先生存,后再寻求突破。而他的第一步已经实现了,突破这一步也在慢慢进行中。他特别意味深长的对记者说到“设计师必须独立起来,不独立的话会出现很多的问题,但是独立操作还是一个很漫长的道路。”

各负其责 各司其职

他提到,现在我国就是这样一种状态,大部分人都是跨界工作的,而并没有在自己擅长的岗位上发力,这就某种程度上造成了行业的混乱。他认为,政府、企业厂家、照明从业者、专家学者等应该在产业链的不同位置上各负其责,而不应该越界操作。政府在政策上加以指导和支持;企业本职任务就是做好产品,对产品的质量负责任,而不是把精力放在工程建设或者照明设计方面上;照明设计师应该把设计基础打好,纯粹一点的创作,而怎么施工等问题就让工程公司自己解决。这样,在自己所属专长的领域各负其责、各施其职才是最重要的。

-

编者后记:

“温文儒雅”是编者第一次见到李老师时,头脑中不自觉浮现出来的文字。而在电话采访之后,除了印证了最初的想法,却也增加了如此一个词汇——“富有学识”。

采访中,一直随着李炳华的所描述的情景想象,在聊到他在不同的阶段时遇到的困惑和瓶颈的时候,除了让编者感受到他对于工作的那一份孜孜不倦的探索之外,还从中了解到了我国照明行业的一个浓缩版的发展历程。既为我国照明行业在如此短短几十年间的快速发展而感叹,也为有此一批在探索路上艰辛钻研的专家学者为之而雀跃。“坚持、团结、交流”是李炳华最后赠予同在这条道路上奋斗的年轻朋友的六字,简洁却显得意味而深长。